Mithridates, König von Pontos

August 2025 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Mithridates, König von Pontos - Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Opera seria in drei Akten KV 87 (1770)

Libretto von Vittorio Amedeo Cigna-Santi

nach Jean Racines Tragödie Mithridate

in der italienischen Übersetzung von Giuseppe Parini

Semiszenische Aufführung

In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln

Handlung

Basierend auf dem gleichnamigen Bühnenstück von Jean Racine handelt es sich bei der Titelfigur um König Mitridates VI. Eupator (132-63 v. Chr.), den König von Pontus, dessen Reich große Küstengebiete an der südlichen Schwarzmeerküste umfasste. Mitridate hat während eines Feldzuges gegen die sich in Kleinasien ausbreitenden Römer seine junge Verlobte, die griechische Prinzessin Aspasia, in der Stadt Ninfea auf der Krim in der Obhut seiner beiden Söhne, Sifare und Farnace, zurückgelassen. Er lässt die Nachricht von seinem Tod verbreiten, um seine beiden Söhne auf die Probe zu stellen. Diese – politische Gegner in ihren jeweiligen Sympathien für die Griechen und die Römer – buhlen um die Gunst der Verlobten ihres Vaters.

Erster Akt

Aspasia bittet Sifare, sie vor den Avancen Farnaces zu beschützen. Sifare nutzt diese Bitte, nicht nur seinen Schutz anzubieten, sondern ihr auch seine Liebe zu gestehen. Farnace, der die ihm zugedachte Braut Ismene, Tochter des Königs von Parthien, kühl ignoriert, macht Aspasia das Angebot, sie zu seiner Königin zu machen. Aspasia weist Farnace zurück, und als dieser sie bedroht, schreitet Sifare ein. Arbate, der Statthalter von Nymfea, meldet, dass Mitridate lebt und gerade die Stadt erreicht. Aspasia ist hin- und hergerissen zwischen ihren Pflichten gegenüber Mitridate und ihrer aufrichtigen Liebe zu Sifare. Dem Vorstoß Farnaces, die Rückkehr des Vaters zu vereiteln, verweigert sich Sifare aus Loyalität seinem Vater gegenüber. Daraufhin wiegelt Farnace den römischen Tribun Marzio auf, gegen Mitridate zu rebellieren. Nach verlorener Schlacht landet Mitridate im Hafen von Ninfea und vertraut Arbate an, dass er selbst die Gerüchte um seinen Tod in Umlauf gebracht hat, um seine Söhne auf die Probe zu stellen. Als er von Farnaces Avancen an Aspasia hört, beschließt er, diesen zu bestrafen.

Zweiter Akt

Als Farnace Ismene erzählt, dass er sie nicht liebe, droht diese, Mitridates zu rufen. Trotz der Warnung Farnaces vor den möglichen Konsequenzen, vertraut sich Ismene Mitridate an. Dieser sichert ihr zu, dass Farnace für diese Beleidigung bezahlen müsse, und preist den zweitgeborenen Sohn Sifare als viel würdigeren Ehemann an. Auf seine Ankündigung, Aspasia nun schnell heiraten zu wollen, reagiert diese zurückhaltend, sodass Mitridate vermutet, sie habe ihn mit Farnace betrogen. Mitridate ruft Sifare herbei und lobt ihn für seine Loyalität. Nachdem Aspasia und Sifare allein sind, versichern sie sich gegenseitig ihrer Liebe, beschließen aber aus Pflichtbewusstsein, sie zu unterdrücken und sich zu trennen. Mitridate verdächtigt Farnace, mit den Römern zu kollaborieren. Er sieht sich bestätigt, als Farnace seinem Plan, die Römer anzugreifen, widerspricht und ihm rät, das Friedensangebot der Römer anzunehmen. Als Mitridate ihn daraufhin entwaffnen und abführen lassen will, gesteht Farnace seine Schuld, verrät aber auch, dass Sifare und Aspasia einander lieben. Mitridate stellt daraufhin Aspasia auf die Probe, indem er sie auffordert, sich nicht für ihn, sondern für einen seiner Söhne zu entscheiden. Aspasia offenbart ihre Liebe zu Sifare, woraufhin Mitridate sie und seine beiden Söhne zum Tode verurteilt. Sifare drängt Aspasia, sich mit Mitridate zu versöhnen und ihn zu heiraten. Doch sie lehnt ab, und so beschließen die Liebenden, gemeinsam zu sterben.

Dritter Akt

Ismene versucht zu vermitteln und bittet Mitridate, Aspasia zu verschonen. Auf Aspasias Fragen, was mit Sifare geschehen sei, sagt man ihr, dass sie noch immer sein Leben retten könne, wenn sie Mitridate heirate, doch sie lehnt ab. Arbate verkündet, die römischen Truppen seien gelandet und hätten die Truppen Mitridates in die Flucht geschlagen. Mitridate eilt zu seinen Truppen. Als man Aspasia einen Kelch mit Gift gibt, will sie ihn in der Hoffnung, endlich Ruhe zu finden, leeren. Indes stürmt Sifare herein. Er hält es nun für seine Pflicht, dem Vater im Kampf beizustehen. Farnace ist von einer römischen Söldnertruppe befreit worden. Als Marzio ihm jedoch den Thron anbietet, plagt Farnace das Gewissen, und er kündigt an, auf Aspasia und seine politischen Ambitionen zu verzichten und stattdessen dem Pfad der Pflicht, des Ruhmes und der Ehre folgen zu wollen. Mitridate hat sich in sein eigenes Schwert gestürzt, um nicht den Römern in die Hände zu fallen. Er lobt Sifare für dessen Loyalität, verzeiht Aspasia und gibt dem Paar seinen Segen. Ismene teilt mit, dass Farnace die Römer zurückgeschlagen und ihre Schiffe in Brand gesetzt habe. Daraufhin vergibt der sterbende Mitridate auch ihm. Aspasia, Sifare, Ismene, Farnace und Arbate stimmen in den Chor des Widerstandes gegen die römische Tyrannei ein.

Programm und Besetzung

Adam Fischer - Musikalische Leitung

Birgit Kajtna-Wönig - Szenische Einrichtung

Besetzung

Pene Pati: Mitridate

Sara Blanch: Aspasia

Elsa Dreisig: Sifare

Paul-Antoine Bénos-Djian: Farnace

Julie Roset: Ismene

Mozarteumorchester Salzburg

Haus für Mozart

Als erkennbar wurde, dass die ehrgeizigen Pläne zum Bau eines Festspielhauses in Hellbrunn nicht verwirklicht werden können, tauchte die Idee auf, Teile der Hofstallkaserne als Theatersaal umzugestalten. Nach nur viermonatiger Bauzeit wurde auf dem Terrain der Großen Winterreitschule 1925 ein provisorisches Festspielhaus mit dem Salzburger großen Welttheater eröffnet. Bereits 1926 erfolgte eine erste Umbauphase des unzureichenden Festspielhausprovisoriums durch Clemens Holzmeister. 1927 folgten abermals Adaptierungen, nun konnten auch Opern präsentiert werden: Beethovens Fidelio wurde 1927 als erstes Musiktheaterwerk hier aufgeführt.

Das später sogenannte „Kleine Festspielhaus“ erfuhr noch zahlreiche weitere Umbauphasen: 1937 erfolgte die Drehung des Zuschauerraumes um 180 Grad, wodurch ein Bühnenhausanbau notwendig wurde. Um diesen durchzuführen, ließ Landeshauptmann Franz Rehrl sein Geburtshaus im Toscaninihof abreißen. Benno von Arent gestaltete 1939 das Festspielhaus um und ersetzte die Holzverkleidung durch eine goldverzierte Gipsdecke. Die ungünstigen Sicht- und Akustikbedingungen erforderten einen weiteren Umbau in den Jahren 1962/63. Die Salzburger Architekten Hans Hofmann und Erich Engels verliehen dem Saal die Gestalt, die er bis 2004 hatte.

Seit vielen Jahren verfolgten die Salzburger Festspiele den Plan, ein „Haus für Mozart“ zu schaffen, das den Bühnenwerken des Komponisten in jeder Hinsicht Rechnung trägt: mit einer optimalen Akustik und besten Sichtverhältnissen von allen Plätzen aus. Mit der dazu erforderlichen Intimität des Raumes musste aber zugleich eine ausreichende Sitzkapazität einhergehen. Was wie eine Quadratur des Kreises anmuten mag, hat das Architektenteam Holzbauer & Valentiny vollbracht: Das bisherige Kleine Festspielhaus wurde in drei Bauphasen ab dem September 2003 in ein „Haus für Mozart“ umgewandelt. Der Zuschauerraum des Kleinen Festspielhauses wurde verbreitert, verkürzt und abgesenkt. Zwei neue Zuschauerränge wurden geschaffen, die auf beiden Seiten des Saales bis zur Bühne reichen. Dadurch wird der Effekt erreicht, dass nicht kahle Wände, sondern festlich gestimmte Menschen von drei Seiten die Bühne umrahmen.

Wesentlich verändert gegenüber dem früheren Kleinen Festspielhaus haben sich auch die Foyerbereiche. Durch hohe, stockwerkübergreifende Fenster öffnet sich im Hauptfoyer der Blick zum Stadtbild hin – im Gegenzug wirkt abends der hell beleuchtete Innenraum des Theaters nach außen. Wesentlich geprägt wird das Hauptfoyer durch eine 17 Meter hohe vergoldete Lamellenwand, durch deren Öffnungen ein aus Swarovski-Kristallen geschaffener Mozartkopf zu sehen ist. Die dem Saalbau vorgelagerte Terrasse war seit ihrer Errichtung im Jahr 1924 nie für das Publikum zugänglich: Mit dem Neubau ist sie nun Teil der Pausenfoyers geworden. Die darunter liegende Arkade wurde verglast und ermöglicht eine Öffnung des Auditoriums von zwei Seiten statt wie bisher nur von einer. Damit kann man erstmals direkt aus dem Festspielhaus in die prächtige Stadtlandschaft treten.

Zu einem großen Anziehungspunkt avancierte die neue Festspiellounge auf dem Dach, die SalzburgKulisse (ermöglicht durch den Mäzen Gerhard Andlinger): Schon der Name deutet die prachtvolle Aussicht an, die sich dort auf die Salzburger Altstadt bietet. Die Ausstattung dieser Lounge besteht aus mit Birnbaumholz verkleideten Wänden, die Gobelins in den Nischen stammen von Anton Kolig und Robin Andersen, zwei Zeitgenossen Anton Faistauers.

Zu einem Juwel des neuen Hauses wurde das Faistauer-Foyer (ermöglicht durch den Mäzen Herbert Batliner): Die berühmten Fresken dieses Raumes, die der Salzburger Maler Anton Faistauer 1926 geschaffen hat, wurden nach dem Einmarsch der Nazis entfernt, teilweise auch mutwillig zerstört, und konnten erst 1956 wieder angebracht werden. Zur Eröffnung des Hauses für Mozart wurden sie grundlegend restauriert und der Raum überdies architektonisch in seine historische Gestalt zurückgeführt.

Bei der Außenfassade ist das Holzmeister’sche Ensemble aus den Jahren 1924/37 in seinen Proportionen erhalten geblieben. Bestimmt wird der optische Eindruck der Fassade von den repräsentativen Saalausgängen zur Terrasse, die der Bildhauer Josef Zenzmaier gestaltet hat: Er schuf große Bronzereliefs, die oberhalb der Portale angebracht wurden und Szenen aus Mozarts Le nozze di Figaro, Don Giovanni und Die Zauberflöte zum Gegenstand haben. Die Steinmasken von Jakob Adlhart stehen jetzt gut sichtbar vor dem Entree des Hauses: unter dem neuen, mit Blattgold ausgelegten und weit auskragenden Betondach. Im gesamten Haus kontrastieren grob gespritzte Betonoberflächen mit feinem Blattgold und erzeugen eine ästhetische Spannung.

Von der Hinterbühne öffnet sich ein großes Eisentor in den Toscaninihof. Die außen links und rechts davon angebrachten sechs Betonreliefs „Maskenhaltende Genien“ wurden 1938 abgeklopft, im Jahr 1979 aber von ihrem Schöpfer Jakob Adlhart wieder rekonstruiert. Darüber ist eine Orgel angebracht, die vor dem Bau des Großen Festspielhauses in den Schlechtwettervorstellungen des Jedermann bespielt wurde.

Anlässlich der Feierlichkeiten zu Mozarts 250. Geburtstag im sogenannten Mozart-Jahr wurde das Haus für Mozart mit der Premiere von Le nozze di Figaro (Regie: Claus Guth, Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt) am 26. Juli 2006 feierlich eröffnet.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

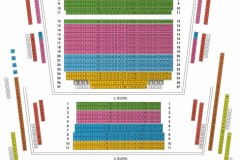

Sitzplan

Sitzplan