Solistenkonzert Avdeeva

August 2025 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |

Als Pianistin von feurigem Temperament und virtuoser Spielweise begeistert Yulianna Avdeeva ihr Publikum weltweit. Durch ihren Erfolg beim Chopin-Wettbewerb in Warschau 2010 konnte sie große Aufmerksamkeit erlangen und ist seitdem regelmäßig auf internationalen Konzertpodien zu Gast.

Höhepunkte der Saison 2023/24 umfassten Auftritte mit dem Konzerthausorchester Berlin unter Joana Mallwitz, dem Gewandhausorchester Leipzig unter Tugan Sokhiev, dem Chicago Symphony Orchestra, dem Pittsburgh Symphony Orchestra, dem Baltimore Symphony Orchestra und der Warschauer Philharmonie sowie eine Japantournee mit dem Orchestra of the Eighteenth Century. Mit Robert Treviño kehrte sie zum Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI zurück.

Sie hat mit bedeutenden Orchestern konzertiert, darunter das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, das hr-Sinfonieorchester Frankfurt, das London Philharmonic Orchestra, das City of Birmingham Symphony Orchestra, die Tschechische Philharmonie, das Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, das Los Angeles Philharmonic sowie das Orchestre symphonique de Montréal, und mit Dirigent·innen wie Manfred Honeck, Mark Elder, Gustavo Dudamel, Marin Alsop, Santtu-Matias Rouvali, Juraj Valčuha und Vladimir Jurowski gearbeitet.

Als Kammermusikerin tritt sie u. a. mit Julia Fischer und Gidon Kremer in renommierten Konzertsälen wie der Wigmore Hall, der Tonhalle in Zürich und dem Festspielhaus Baden-Baden auf.

Neben regelmäßigen Auftritten beim Chopin-Festival in Warschau und beim Festival International de Piano de la La Roque d’Anthéron war sie bei den Salzburger Festspielen, dem Klavier-Festival Ruhr, dem Rheingau Musik Festival, dem Musikfest Bremen, dem Jerusalem Chamber Music Festival und bei den Internationalen Schostakowitsch Tagen Gohrisch zu Gast.

Ihr künstlerisches Schaffen ist auf zahlreichen Einspielungen verewigt, darunter drei Solo-Alben, Klavierkonzerte von Chopin mit dem Orchestra of the Eighteenth Century, Kammermusik mit Gidon Kremer und eine Solo-CD in der Sonderedition Great Chopin Pianists, erschienen bei Deutsche Grammophon.

Yulianna Avdeeva begann ihre Ausbildung am Gnessin-Institut in Moskau, studierte später bei Vladimir Tropp und Konstantin Scherbakov und erhielt an der Internationalen Klavierakademie am Comer See weitere Impulse.

Programm und Besetzung

Yulianna Avdeeva - Klavier

Programm

Dmitri Schostakowitsch

24 Präludien und Fugen op. 87 (Auswahl)

Frédéric Chopin

24 Préludes op. 28

Haus für Mozart

Als erkennbar wurde, dass die ehrgeizigen Pläne zum Bau eines Festspielhauses in Hellbrunn nicht verwirklicht werden können, tauchte die Idee auf, Teile der Hofstallkaserne als Theatersaal umzugestalten. Nach nur viermonatiger Bauzeit wurde auf dem Terrain der Großen Winterreitschule 1925 ein provisorisches Festspielhaus mit dem Salzburger großen Welttheater eröffnet. Bereits 1926 erfolgte eine erste Umbauphase des unzureichenden Festspielhausprovisoriums durch Clemens Holzmeister. 1927 folgten abermals Adaptierungen, nun konnten auch Opern präsentiert werden: Beethovens Fidelio wurde 1927 als erstes Musiktheaterwerk hier aufgeführt.

Das später sogenannte „Kleine Festspielhaus“ erfuhr noch zahlreiche weitere Umbauphasen: 1937 erfolgte die Drehung des Zuschauerraumes um 180 Grad, wodurch ein Bühnenhausanbau notwendig wurde. Um diesen durchzuführen, ließ Landeshauptmann Franz Rehrl sein Geburtshaus im Toscaninihof abreißen. Benno von Arent gestaltete 1939 das Festspielhaus um und ersetzte die Holzverkleidung durch eine goldverzierte Gipsdecke. Die ungünstigen Sicht- und Akustikbedingungen erforderten einen weiteren Umbau in den Jahren 1962/63. Die Salzburger Architekten Hans Hofmann und Erich Engels verliehen dem Saal die Gestalt, die er bis 2004 hatte.

Seit vielen Jahren verfolgten die Salzburger Festspiele den Plan, ein „Haus für Mozart“ zu schaffen, das den Bühnenwerken des Komponisten in jeder Hinsicht Rechnung trägt: mit einer optimalen Akustik und besten Sichtverhältnissen von allen Plätzen aus. Mit der dazu erforderlichen Intimität des Raumes musste aber zugleich eine ausreichende Sitzkapazität einhergehen. Was wie eine Quadratur des Kreises anmuten mag, hat das Architektenteam Holzbauer & Valentiny vollbracht: Das bisherige Kleine Festspielhaus wurde in drei Bauphasen ab dem September 2003 in ein „Haus für Mozart“ umgewandelt. Der Zuschauerraum des Kleinen Festspielhauses wurde verbreitert, verkürzt und abgesenkt. Zwei neue Zuschauerränge wurden geschaffen, die auf beiden Seiten des Saales bis zur Bühne reichen. Dadurch wird der Effekt erreicht, dass nicht kahle Wände, sondern festlich gestimmte Menschen von drei Seiten die Bühne umrahmen.

Wesentlich verändert gegenüber dem früheren Kleinen Festspielhaus haben sich auch die Foyerbereiche. Durch hohe, stockwerkübergreifende Fenster öffnet sich im Hauptfoyer der Blick zum Stadtbild hin – im Gegenzug wirkt abends der hell beleuchtete Innenraum des Theaters nach außen. Wesentlich geprägt wird das Hauptfoyer durch eine 17 Meter hohe vergoldete Lamellenwand, durch deren Öffnungen ein aus Swarovski-Kristallen geschaffener Mozartkopf zu sehen ist. Die dem Saalbau vorgelagerte Terrasse war seit ihrer Errichtung im Jahr 1924 nie für das Publikum zugänglich: Mit dem Neubau ist sie nun Teil der Pausenfoyers geworden. Die darunter liegende Arkade wurde verglast und ermöglicht eine Öffnung des Auditoriums von zwei Seiten statt wie bisher nur von einer. Damit kann man erstmals direkt aus dem Festspielhaus in die prächtige Stadtlandschaft treten.

Zu einem großen Anziehungspunkt avancierte die neue Festspiellounge auf dem Dach, die SalzburgKulisse (ermöglicht durch den Mäzen Gerhard Andlinger): Schon der Name deutet die prachtvolle Aussicht an, die sich dort auf die Salzburger Altstadt bietet. Die Ausstattung dieser Lounge besteht aus mit Birnbaumholz verkleideten Wänden, die Gobelins in den Nischen stammen von Anton Kolig und Robin Andersen, zwei Zeitgenossen Anton Faistauers.

Zu einem Juwel des neuen Hauses wurde das Faistauer-Foyer (ermöglicht durch den Mäzen Herbert Batliner): Die berühmten Fresken dieses Raumes, die der Salzburger Maler Anton Faistauer 1926 geschaffen hat, wurden nach dem Einmarsch der Nazis entfernt, teilweise auch mutwillig zerstört, und konnten erst 1956 wieder angebracht werden. Zur Eröffnung des Hauses für Mozart wurden sie grundlegend restauriert und der Raum überdies architektonisch in seine historische Gestalt zurückgeführt.

Bei der Außenfassade ist das Holzmeister’sche Ensemble aus den Jahren 1924/37 in seinen Proportionen erhalten geblieben. Bestimmt wird der optische Eindruck der Fassade von den repräsentativen Saalausgängen zur Terrasse, die der Bildhauer Josef Zenzmaier gestaltet hat: Er schuf große Bronzereliefs, die oberhalb der Portale angebracht wurden und Szenen aus Mozarts Le nozze di Figaro, Don Giovanni und Die Zauberflöte zum Gegenstand haben. Die Steinmasken von Jakob Adlhart stehen jetzt gut sichtbar vor dem Entree des Hauses: unter dem neuen, mit Blattgold ausgelegten und weit auskragenden Betondach. Im gesamten Haus kontrastieren grob gespritzte Betonoberflächen mit feinem Blattgold und erzeugen eine ästhetische Spannung.

Von der Hinterbühne öffnet sich ein großes Eisentor in den Toscaninihof. Die außen links und rechts davon angebrachten sechs Betonreliefs „Maskenhaltende Genien“ wurden 1938 abgeklopft, im Jahr 1979 aber von ihrem Schöpfer Jakob Adlhart wieder rekonstruiert. Darüber ist eine Orgel angebracht, die vor dem Bau des Großen Festspielhauses in den Schlechtwettervorstellungen des Jedermann bespielt wurde.

Anlässlich der Feierlichkeiten zu Mozarts 250. Geburtstag im sogenannten Mozart-Jahr wurde das Haus für Mozart mit der Premiere von Le nozze di Figaro (Regie: Claus Guth, Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt) am 26. Juli 2006 feierlich eröffnet.

DE

DE EN

EN IT

IT FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

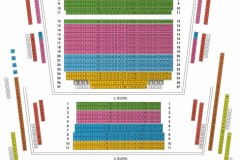

Sitzplan

Sitzplan