L´olandese volante Festival di Bayreuth 2026

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

L'olandese volante

Opera romantica in tre atti

Libretto: Richard Wagner

Lingua originale: tedesco

Prima rappresentazione: 2 gennaio 1843, Dresda

L'olandese volante 2026

La regia di Tcherniakov per L'olandese volante è un’interpretazione radicale e psicologicamente intensa, con simbolismo visivo chiaro, figure femminili forti e uno scenario da thriller moderno.

Trama

L'opera si svolge su una costa norvegese.

Atto I

Tornando verso casa con la sua nave, Daland, un navigatore norvegese, si trova ad affrontare una tempesta che lo costringe a cercare rifugio a riva. Lascia quindi di guardia una sentinella e va a dormire con i marinai. Improvvisamente compare un vascello fantasma, nero e dalle vele rosse, da cui scende a terra un uomo pallido vestito di nero: l'uomo si lamenta del suo destino: avendo maledetto Dio a causa delle difficoltà riscontrate nel superare il Capo di Buona Speranza durante una tempesta, è costretto a non morire e navigare per sempre senza meta. Un angelo gli annunciò i termini della sua redenzione: ogni sette anni una tempesta lo porterà a riva, e solo se troverà una moglie che gli sarà fedele per l'eternità potrà riposare in pace. Quando Daland lo incontra, il fantasma gli offre dei tesori in cambio della mano di sua figlia Senta. Daland, avido, acconsente ed entrambe le navi ripartono.

Atto II

Alcune ragazze filano la lana in casa di Daland. Senta invece guarda sognante il quadro dell'Olandese volante. Contro la volontà della nutrice, canta la storia dell'Olandese e dichiara in modo passionale la sua intenzione di salvarlo. Erik, un cacciatore innamorato di lei, arriva e la rimprovera. L'uomo è stato turbato da un sogno in cui Daland tornava a casa con uno straniero misterioso che portava via con sé in mare Senta. Lei non gli risponde, ed Erik se ne va sconsolato. Daland arriva con lo straniero; lui e Senta si guardano in silenzio, poi i due vengono lasciati soli e Senta, irresistibilmente attratta da lui, giura in un duetto di essergli fedele fino alla morte. Daland bandisce una festa per il ritorno dei marinai e per il fidanzamento dei due.

Atto III

In tarda serata, i marinai di Daland invitano gli uomini dell'Olandese ad unirsi alla festa, ma invano: essi assumono forme spettrali, e gli uomini scappano impauriti. Senta arriva, seguita da Erik che le ribadisce il suo amore. Senta lo rifiuta nuovamente, ma non nasconde tenerezza nei suoi confronti. Lo straniero ode le loro parole ed è preso dalla paura che lei possa non essergli fedele; dopo aver rivelato ai presenti di essere l'Olandese volante, lo straniero salpa con la nave, incapace di credere alla buona fede di Senta. Ma la ragazza si tuffa e muore annegata: questo salva l'Olandese, che sale con lei in paradiso.

Programma e cast

Direzione musicale: Oksana Lyniv

Regia: Dmitri Tcherniakov

Daland: Mika Kares

Senta: Asmik Grigorian (6, 18 ago) / NN

Erik: Benjamin Bruns

L’olandese: Nicholas Brownlee

Festival di Wagner Bayreuth

L'annuale Festival di Bayreuth (Bayreuther Festspiele), a Bayreuth, in Baviera (Germania), è dedicato esclusivamente alla rappresentazione dei drammi del compositore tedesco Richard Wagner. Wagner stesso concepì e promosse l'idea di uno speciale Festival per rappresentare il monumentale ciclo Der Ring des Nibelungen (L'anello del nibelungo) e Parsifal.

Le rappresentazioni hanno luogo in un teatro appositamente costruito, il Festspielhaus di Bayreuth. Wagner supervisionò personalmente la progettazione di questo teatro, che presentava le innovazioni architettoniche necessarie per il particolare allestimento dei suoi lavori. Innanzi tutto, la grande orchestra era posizionata in una specie di buca scavata sotto il palcoscenico (il "golfo mistico") che la nascondeva completamente allo sguardo degli spettatori. Anche il direttore d'orchestra restava invisibile, bandendo quindi il retorico rituale degli applausi ad ogni sua apparizione sul podio. Inoltre, per la prima volta nella storia della lirica, le luci venivano spente all'inizio della recita, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera di religiosa attenzione. Infine, i palchi laterali, il palco reale e le eleganti decorazioni presenti in tutti i teatri dell'epoca erano sostituiti da una platea semicircolare e da semplici panche di legno.

Il Festival è diventato meta di pellegrinaggio per wagneriani entusiasti, che spesso devono aspettare anni prima di riuscire a procurarsi un biglietto.

La Nuova Bayreuth

I due terzi della città di Bayreuth furono distrutti dai bombardamenti nelle ultime fasi della guerra, compresa la villa della famiglia Wagner, Haus Wahnfried. Il teatro fu risparmiato ma venne provocatoriamente utilizzato dagli Alleati come music-hall per spettacoli afro-americani (i soldati di guarnigione si portarono via come souvenir i tre corni da caccia utilizzati in una scena del Crepuscolo, strumenti che furono rimpiazzati solo vent'anni dopo durante l'incisione della Tetralogia di Solti). Dopo la guerra, Winifred Wagner fu condannata dal tribunale di denazificazione per il suo sostegno al Nazismo. La corte la sollevò anche dall'amministrazione del Festival, e i suoi poteri passarono ai suoi due figli maggiori, Wieland e Wolfgang Wagner.

Il Festival riaprì nel 1951 non dopo accesissime polemiche. Il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca - Theodor Heuss - vedeva in Bayreuth l'ingombrante strascico di un passato da dimenticare, e si rifiutò di presenziarvi. Si pensò anche ad una sovrintendenza internazionale del teatro guidata da Thomas Mann e, del resto, ben pochi direttori erano disposti a ridiscendere in quel golfo mistico. Alla fine, si trovarono disponibili l'antinazista Hans Knappertsbusch e il più giovane Herbert von Karajan, pure interessato da un processo di denazificazione. Al primo si deve la riapertura assoluta, nel 1951, inaugurata da quella memorabile interpretazione del Parsifal che resterà come pietra miliare nella storia della discografia. Al secondo si deve la registrazione del Tristano nel '52. Sono gli anni d'oro del rinascente Festival, che vede la partecipazione di artisti quali Wolfgang Windgassen, Hermann Uhde, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, George London, Clemens Krauss e tutta la lista che oggi costituisce il patrimonio delle registrazioni storiche effettuate dal vivo.

Sotto la direzione di Wieland Wagner, la Nuova Bayreuth entrò in una fase a dir poco rivoluzionaria. La pesante, immobile e - per certi versi - antipatica atmosfera che si respirava all'interno della casta familiare che dirigeva il teatro, cominciò ad aprirsi a nuove idee. Il Festival aveva bisogno di pubblico, non solo di wagneriani eletti e sempre più settari. I collegamenti radiofonici cominciarono a diffondere le esecuzioni dal vivo, mentre i pullman delle case discografiche sostavano sempre più spesso all'esterno del teatro. Sparirono i set elaborati e legati a scenografie di carattere naturalistico, a favore di produzioni minimaliste e post-moderne. In confronto, i cambiamenti attuati da Hitler apparvero poca cosa. Per la prima volta nella storia del Festival, il pubblico fischiò alla fine delle rappresentazioni. Wieland fu criticato in particolar modo per la messa in scena dei Maestri Cantori del 1956, che spogliò l'opera della sua magniloquenza; i conservatori non gradirono la rottura di questa "sacra tradizione germanica".

Wieland difendeva i cambiamenti presentandoli come un tentativo di creare un "palcoscenico invisibile" che consentisse agli spettatori di sperimentare a pieno gli aspetti sociali del dramma, senza l'appesantimento e la distrazione dei set elaborati. Altri sostenevano che spogliando le opere di Wagner dai loro aspetti tedeschi e storici, Wieland stesse in realtà cercando di distanziare Bayreuth dai compromessi politici del suo recente passato e di creare produzioni di respiro più universale. A distanza di qualche tempo, molti dei critici giunsero ad apprezzare la bellezza unica della reinterpretazione di Wieland. Essa spogliò le recite da qualsiasi inutile orpello - orpello che, nei tempi moderni, risultava perfino ridicolo se paragonato coi fenomenali effetti speciali cinematografici - coinvolgendo lo spettatore esclusivamente con la musica e la recitazione, come se la vicenda si svolgesse più nell'immaginazione che sulla scena. In fondo, era la stessa idea che aveva avuto Wagner, portata alle estreme conseguenze.

Le produzioni innovative di Wieland portavano automaticamente a fare il confronto con quelle del fratello minore Wolfgang, che i critici all'unanimità giudicavano poco ispirate. Se le messe in scena di Wieland erano radicali, quelle di Wolfgang erano piuttosto conservative. Sebbene anch'egli fosse minimalista nell'approccio, Wolfgang risuscitò molti degli elementi naturalistici e romantici delle produzioni pre-belliche. Perciò, quando Wieland morì prematuramente di cancro nel 1966, molti si chiesero se Bayreuth avesse un futuro. Si cominciò a mettere in dubbio la supremazia di Bayreuth sugli altri teatri d'opera tedeschi, e qualcuno suggerì che le rappresentazioni wagneriane più interessanti si dovevano cercare altrove.

Nel 1973, alle prese con le critiche crescenti e con aspri scontri all'interno della famiglia Wagner, l'organizzazione del Festival fu trasferita alla nuova Fondazione Richard Wagner. A capo di essa erano i membri della famiglia Wagner e altri nominati dallo Stato. In qualità di Presidente, Wolfgang Wagner rimase a capo dell'amministrazione, posizione che comunque non era mai stata messa in dubbio.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

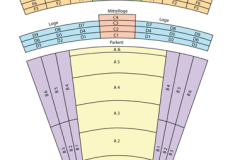

Piano dei posti

Piano dei posti