La Valchiria Festival di Bayreuth 2025-2026

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

La Valchiria (Die Walküre)

In tre atti

Libretto: Richard Wagner

Lingua originale: Tedesco

Prima rappresentazione: 26 giugno 1870, Monaco

Trama

La trama della vicenda segue da quella dell'Oro del Reno (prima opera della tetralogia).

Antefatto

Dopo essersi impossessato dell'oro del Reno, il nibelungo Alberich ha forgiato con esso un terribile anello, che rende chiunque lo possieda padrone del mondo. Wotan, padre degli dèi, se ne impossessa a sua volta e lo cede a due giganti Fasolt e Fafner per pagare la costruzione del Valhalla. Fafner uccide Fasolt, prende l'anello per sé e lo nasconde in una caverna. Consapevole del pericolo che gli dèi correrebbero se Alberich tornasse in possesso dell'anello, ma prigioniero del patto che ha stretto coi giganti, Wotan si mescola agli uomini assumendo le spoglie del viandante Wälse, generando la stirpe dei Velsunghi (chiamati anche Wälsi o Wälsídi) a cui appartengono i figli mortali Siegmund e Sieglinde. In essi, egli ripone la speranza di rigettare l'anello nel Reno e riportare l'amore nel mondo. Siegmund non sa chi sia veramente suo padre ed è cresciuto con lui nella selva; Sieglinde è stata rapita ancora bambina e costretta a sposarsi con Hunding, il capo di una stirpe nemica.

Atto Primo

Capanna di Hunding

Durante una tempesta, un viandante stremato entra cercando rifugio. In assenza del marito, Sieglinde gli offre da bere: in realtà egli è suo fratello, ma i due non si riconoscono nonostante tra loro nasca subito un profondo affetto. Lui le spiega di essere in fuga da dei nemici poiché le sue armi si sono spezzate in combattimento; fa per andarsene, affermando di voler proteggere la donna dalla sventura che lo perseguita. Sieglinde, tuttavia, insiste affinché egli resti fino all'arrivo del marito.

Hunding rientra a casa e trova lo straniero; nonostante sospetti della sorprendente somiglianza tra lui e la moglie, gli offre ospitalità e lo invita a raccontare cosa gli sia accaduto. L'ospite inizia a narrare: quand'era ancora fanciullo, il clan dei Neidinge aveva dato alle fiamme la sua dimora, ucciso la madre e rapito la sorella gemella mentre lui e il padre erano a caccia; aveva quindi vissuto per anni nella foresta perseguitato dai Neidinge, vagabondando col padre fino a perderne misteriosamente le tracce. Aveva provato allora a tornare tra gli uomini, ma era rimasto emarginato perché visto come portatore di sventura; poco tempo addietro aveva infine difeso una fanciulla dai suoi stessi familiari ma, spezzatesi le sue armi, aveva visto morire uccisa la ragazza ed era dovuto scappare. Hunding dichiara quindi di appartenere di quello stesso clan, e lo sfida a duello prima di ritirarsi a letto trascinando Sieglinde con sé: la lotta si terrà la mattina seguente.

Rimasto solo, l'uomo medita davanti al focolare; all'improvviso la brace si ravviva come per incanto e una lingua di fuoco colpisce un tronco d'albero, rivelandogli l'elsa di una spada in esso nascosta. Intanto Sieglinde, addormentato il marito con un sonnifero, torna al focolare e rivela al giovane che un misterioso viandante, in cui lei aveva riconosciuto il padre Wälse, aveva infisso la spada nell'albero il giorno delle sue nozze forzate con Hunding: molti guerrieri avevano tentato invano di estrarla, poiché destinata all'eroe che avrebbe salvato la ragazza. I due ragazzi si riconoscono l'un l'altra: quando Sieglinde rivela al fratello il suo vero nome, Siegmund, l'eroe afferra l'elsa della spada e la estrae con forza dal tronco di frassino. I due fratelli si abbandonano quindi alla passione.

Atto secondo

Wingolf, la montagna delle Valchirie

Le nove Valchirie vengono chiamate a raccolta da Wotan sulla cima del Wingolf; il padre degli dei sceglie la sua favorita Brunnhilde perché protegga Siegmund nel duello contro Hunding. In quella, però, sopraggiunge incollerita Fricka, moglie di Wotan e dea del matrimonio: a lei Hunding si è rivolto per avere protezione nello scontro, vendicare l'oltraggio subìto e castigare l'incestuosa unione. La dea accusa a sua volta Wotan di aver generato Siegmund in uno dei suoi molti tradimenti, e di volerla ulteriormente umiliare favorendo l'uomo nonostante abbia violato le leggi divine unendosi alla sorella. Wotan, alla fine, rinuncia a proteggere Siegmund e richiama a sé Brunnhilde per ritirare l'ordine impartitole.

In assenza di Fricka, Wotan si confida con la figlia e le narra tutte le vicende che hanno portato a quei tristi eventi; al colmo dell'angoscia, arriva perfino a benedire il figlio del suo nemico, e ordina a Brunnhilde di uccidere Siegmund. A nulla valgono le proteste della Valchiria: risoluto a mantenere il giuramento fatto a sua moglie, Wotan si allontana disperato, non prima di averla richiamata all'ordine.

Intanto Siegmund e Sieglinde sono fuggiti dalla casa di Hunding: la donna è colta da tremendi presagi, si sente colpevole e prevede la sua morte per mano del marito. A nulla valgono i tentativi del suo amato di riportare la calma: ella sviene in preda al delirio.

Arriva Brunnhilde, che può essere vista dal solo Siegmund in quanto prossimo a una morte eroica: le valchirie hanno il compito di raccogliere gli eroi morti per portarli al Valhalla e Siegmund dovrebbe dunque seguirla, ma Sieglinde non potrebbe sopravvivere senza di lui, pertanto il fratello si rifiuta di abbandonarla. Commossa dall'amore dei due giovani, Brunnhilde decide di contravvenire agli ordini di Wotan e donare la vittoria a Siegmund.

Irrompe Hunding, pronto al duello. Siegmund lo raggiunge sul campo per dare inizio alla battaglia. Brunnhilde, col suo scudo, protegge Siegmund dai colpi del nemico: la sua vittoria sembra ormai certa, quando d'improvviso appare Wotan, che spezza con la sua lancia la spada del figlio e lascia che Hunding lo colpisca a morte. Brunnhilde fugge atterrita, portando Sieglinde con sé. Prima di lanciarsi al suo inseguimento, Wotan chiede a Hunding di riferire a Fricka l'esito del loro giuramento; dinanzi all'atteggiamento sprezzante del guerriero, Wotan lo uccide fulminandolo.

Atto terzo

Montagna di Midgard

Le nove valchirie si danno convegno sui loro cavalli alati, rimanendo terrorizzate quando vedono Brunnhilde accorrere precipitosamente portando con sé Sieglinde, la quale implora a gran voce di essere uccisa. Dopo i primi attimi di titubanza, le valchirie le consigliano la fuga nella foresta orientale, dove il potere di Wotan non ha alcun effetto: laggiù vive infatti Fafner, che, trasformatosi in drago, custodisce l'anello del Nibelungo.

Wotan raggiunge le valchirie, in cerca della traditrice che ha osato ribellarsi alla sua volontà. Mentre le sorelle, terrorizzate dalla sua collera, si disperdono, Brunnhilde si fa avanti per affrontare eroicamente il castigo. Brunnhilde chiede pietà per Sieglinde, mostrandogli i pezzi della spada che lei ha salvato dalla dispersione, ma invano: Wotan la condanna a cadere in un sonno mortale, rendendola preda di un uomo qualsiasi.

Brunnhilde accetta il castigo e si addormenta. Wotan, commosso di fronte al suo eroismo, modifica però il suo castigo facendo sì che la Valchiria possa essere svegliata non da un mortale qualsiasi, ma solo da un eroe superiore a lui nella forza; pertanto porta il suo corpo esanime sulla cima del monte e, con l'aiuto della sua magica lancia, circonda il sepolcro da un mare di fiamme, lanciando un monito:

“Chi teme la punta della mia lancia, mai attraversi il fuoco!”

Prima di ritirarsi sconfitto, Wotan guarda Brunnhilde per l'ultima volta: la musica del finale preannuncia l'arrivo di Sigfrido, figlio di Siegmund e Sieglinde, il futuro eroe che tenterà di liberare il mondo dal male.

Programma e cast

Direzione musicale: Simone Young

Regia: Valentin Schwarz

Scenografia: Andrea Cozzi

Costumi: Andy Besuch

Drammaturgia: Konrad Kuhn

Luci: Reinhard Traub, Nicol Hungsberg (27 luglio | 16 agosto – Sostituzione)

Siegmund: Michael Spyres

Hunding: Vitalij Kowaljow

Wotan: Tomasz Konieczny

Sieglinde: Lise Davidsen

Brünnhilde: Catherine Foster

Fricka: Christa Mayer

Gerhilde: Catharine Woodward

Ortlinde: Brit-Tone Müllertz

Schwertleite: Christa Mayer

Helmwige: Dorothea Herbert

Siegrune: Alexandra Ionis

Grimgerde: Marie Henriette Reinhold

Rossweisse: Noa Beinart

Festival di Wagner Bayreuth

L'annuale Festival di Bayreuth (Bayreuther Festspiele), a Bayreuth, in Baviera (Germania), è dedicato esclusivamente alla rappresentazione dei drammi del compositore tedesco Richard Wagner. Wagner stesso concepì e promosse l'idea di uno speciale Festival per rappresentare il monumentale ciclo Der Ring des Nibelungen (L'anello del nibelungo) e Parsifal.

Le rappresentazioni hanno luogo in un teatro appositamente costruito, il Festspielhaus di Bayreuth. Wagner supervisionò personalmente la progettazione di questo teatro, che presentava le innovazioni architettoniche necessarie per il particolare allestimento dei suoi lavori. Innanzi tutto, la grande orchestra era posizionata in una specie di buca scavata sotto il palcoscenico (il "golfo mistico") che la nascondeva completamente allo sguardo degli spettatori. Anche il direttore d'orchestra restava invisibile, bandendo quindi il retorico rituale degli applausi ad ogni sua apparizione sul podio. Inoltre, per la prima volta nella storia della lirica, le luci venivano spente all'inizio della recita, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera di religiosa attenzione. Infine, i palchi laterali, il palco reale e le eleganti decorazioni presenti in tutti i teatri dell'epoca erano sostituiti da una platea semicircolare e da semplici panche di legno.

Il Festival è diventato meta di pellegrinaggio per wagneriani entusiasti, che spesso devono aspettare anni prima di riuscire a procurarsi un biglietto.

La Nuova Bayreuth

I due terzi della città di Bayreuth furono distrutti dai bombardamenti nelle ultime fasi della guerra, compresa la villa della famiglia Wagner, Haus Wahnfried. Il teatro fu risparmiato ma venne provocatoriamente utilizzato dagli Alleati come music-hall per spettacoli afro-americani (i soldati di guarnigione si portarono via come souvenir i tre corni da caccia utilizzati in una scena del Crepuscolo, strumenti che furono rimpiazzati solo vent'anni dopo durante l'incisione della Tetralogia di Solti). Dopo la guerra, Winifred Wagner fu condannata dal tribunale di denazificazione per il suo sostegno al Nazismo. La corte la sollevò anche dall'amministrazione del Festival, e i suoi poteri passarono ai suoi due figli maggiori, Wieland e Wolfgang Wagner.

Il Festival riaprì nel 1951 non dopo accesissime polemiche. Il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca - Theodor Heuss - vedeva in Bayreuth l'ingombrante strascico di un passato da dimenticare, e si rifiutò di presenziarvi. Si pensò anche ad una sovrintendenza internazionale del teatro guidata da Thomas Mann e, del resto, ben pochi direttori erano disposti a ridiscendere in quel golfo mistico. Alla fine, si trovarono disponibili l'antinazista Hans Knappertsbusch e il più giovane Herbert von Karajan, pure interessato da un processo di denazificazione. Al primo si deve la riapertura assoluta, nel 1951, inaugurata da quella memorabile interpretazione del Parsifal che resterà come pietra miliare nella storia della discografia. Al secondo si deve la registrazione del Tristano nel '52. Sono gli anni d'oro del rinascente Festival, che vede la partecipazione di artisti quali Wolfgang Windgassen, Hermann Uhde, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, George London, Clemens Krauss e tutta la lista che oggi costituisce il patrimonio delle registrazioni storiche effettuate dal vivo.

Sotto la direzione di Wieland Wagner, la Nuova Bayreuth entrò in una fase a dir poco rivoluzionaria. La pesante, immobile e - per certi versi - antipatica atmosfera che si respirava all'interno della casta familiare che dirigeva il teatro, cominciò ad aprirsi a nuove idee. Il Festival aveva bisogno di pubblico, non solo di wagneriani eletti e sempre più settari. I collegamenti radiofonici cominciarono a diffondere le esecuzioni dal vivo, mentre i pullman delle case discografiche sostavano sempre più spesso all'esterno del teatro. Sparirono i set elaborati e legati a scenografie di carattere naturalistico, a favore di produzioni minimaliste e post-moderne. In confronto, i cambiamenti attuati da Hitler apparvero poca cosa. Per la prima volta nella storia del Festival, il pubblico fischiò alla fine delle rappresentazioni. Wieland fu criticato in particolar modo per la messa in scena dei Maestri Cantori del 1956, che spogliò l'opera della sua magniloquenza; i conservatori non gradirono la rottura di questa "sacra tradizione germanica".

Wieland difendeva i cambiamenti presentandoli come un tentativo di creare un "palcoscenico invisibile" che consentisse agli spettatori di sperimentare a pieno gli aspetti sociali del dramma, senza l'appesantimento e la distrazione dei set elaborati. Altri sostenevano che spogliando le opere di Wagner dai loro aspetti tedeschi e storici, Wieland stesse in realtà cercando di distanziare Bayreuth dai compromessi politici del suo recente passato e di creare produzioni di respiro più universale. A distanza di qualche tempo, molti dei critici giunsero ad apprezzare la bellezza unica della reinterpretazione di Wieland. Essa spogliò le recite da qualsiasi inutile orpello - orpello che, nei tempi moderni, risultava perfino ridicolo se paragonato coi fenomenali effetti speciali cinematografici - coinvolgendo lo spettatore esclusivamente con la musica e la recitazione, come se la vicenda si svolgesse più nell'immaginazione che sulla scena. In fondo, era la stessa idea che aveva avuto Wagner, portata alle estreme conseguenze.

Le produzioni innovative di Wieland portavano automaticamente a fare il confronto con quelle del fratello minore Wolfgang, che i critici all'unanimità giudicavano poco ispirate. Se le messe in scena di Wieland erano radicali, quelle di Wolfgang erano piuttosto conservative. Sebbene anch'egli fosse minimalista nell'approccio, Wolfgang risuscitò molti degli elementi naturalistici e romantici delle produzioni pre-belliche. Perciò, quando Wieland morì prematuramente di cancro nel 1966, molti si chiesero se Bayreuth avesse un futuro. Si cominciò a mettere in dubbio la supremazia di Bayreuth sugli altri teatri d'opera tedeschi, e qualcuno suggerì che le rappresentazioni wagneriane più interessanti si dovevano cercare altrove.

Nel 1973, alle prese con le critiche crescenti e con aspri scontri all'interno della famiglia Wagner, l'organizzazione del Festival fu trasferita alla nuova Fondazione Richard Wagner. A capo di essa erano i membri della famiglia Wagner e altri nominati dallo Stato. In qualità di Presidente, Wolfgang Wagner rimase a capo dell'amministrazione, posizione che comunque non era mai stata messa in dubbio.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

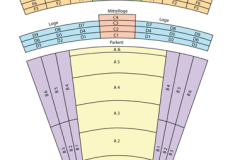

Piano dei posti

Piano dei posti