Rienzi Festival di Bayreuth 2026

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

Rienzi

Monumentale, politico, drammatico.

Rienzi, la terza opera di Wagner, fu un tempo il suo maggiore successo. La storia del tribuno romano del popolo unisce ascesa e caduta, tragedia privata e visione pubblica. La partitura originale è considerata perduta. Questa rara esecuzione si presenta come anello di congiunzione tra la Grand Opéra e il dramma musicale, con potenza orchestrale e profondità emotiva. L’esecuzione a Bayreuth è un’occasione unica per riscoprire il primo trionfo di Wagner – in un luogo dove non è mai stato eseguito prima.

Trama

Ouverture

L'ouverture del Rienzi è forse la parte più nota oggi di questo dramma: si apre infatti con il famoso tema della preghiera del Tribuno al principio dell'Atto V, preceduto dal La di tromba (suonato più volte nel corso del dramma come segno dell'imminente arrivo di Rienzi). Il tema tratto dall'Atto V si interrompe succeduto da contrasti forte-piano a indicare le tensioni politiche e militari (con il tema per trombe dell'Inno di Battaglia "Santo Spirito Cavaliere"); in seguito il tutto prosegue in un grande crescendo che per due volte conduce alla gloriosa marcia militare del Finale dell'Atto II. L'ouverture termina con un crescendo poderosissimo e un tema militare festoso con tamburi rullanti, trombe e piatti (strumenti fondamentali in tutta l'opera).

Prima scena: introduzione

Una strada di Roma che fiancheggia la casa di Rienzi. È notte. Un nutrito gruppo di nobili romani, guidati da Stefano Orsini, tenta di penetrare nell'abitazione per impossessarsi dell'avvenente sorella del plebeo Rienzi, Irene e usarle violenza. La fanciulla è già trascinata sulla via, quando sopraggiungono altri patrizi, i Colonna, rivali degli Orsini. A loro volta, essi vorrebbero impadronirsi della ragazza. Fra i contendenti, si fa strada Adriano, figlio di Colonna e fidanzato di Irene che libera l'amata e dichiara di proteggerla con la sua vita contro chiunque intenda offenderla. Dal tentativo di Orsini di riprendersi la preda, nasce uno scontro fra le due fazioni. Il trambusto richiama la gente del popolo e anche il legato del papa, Raimondo, massima carica ecclesiastica di Roma (a quell'epoca – metà del sec. XIV – la sede papale si trovava ad Avignone); egli cerca di imporre la pace, facendo appello alla sua autorità, ma è umiliato dai patrizi e rischia di essere coinvolto nella lotta.

A questo punto giunge Rienzi con i suoi alleati e interrompe l'evento con un forte e scandalizzato discorso sulla situazione di estrema decadenza dell'antica Urbe. Accusa tutti i nobili di portare caos e illegalità a Roma, e inizia così un incoraggiante e appassionato "Aufruf zum Kampf" ("Appello alla battaglia") in presenza di tutti i romani richiamati sul posto. La scena si conclude con il popolo che intona un ardente canto di speranza per la conquista della giustizia.

Seconda scena: terzetto

Il popolo e i nobili, dopo il discorso di Rienzi, si sono ritirati: restano solo Rienzi, Irene e Adriano (che aveva assistito a tutta la scena). Rienzi si precipita dalla sorella chiedendole se stesse bene e apprende da lei che a proteggerla è stato proprio un Colonna, Adriano. Rienzi dunque si stupisce di questo suo atto di coraggio, e Adriano, inizialmente timido, comincia però a chiedergli dubitante quale sia l'obiettivo dei suoi discorsi e del suo operare per Roma. Quando Rienzi afferma che suo intento è quello di riportare ordine e giustizia a Roma, Adriano lo accusa di farlo col sangue dei romani. A quel punto Rienzi fa riferimento alla precoce morte del fratello piccolo molti anni prima ad opera di un Colonna, e parla del giuramento di vendetta che fece. Adriano si sente dunque in debito con lui e finisce per stringere un'alleanza con Rienzi (spinto soprattutto dall'amore che nutre per Irene). La scena si conclude con l'esultante terzetto "Noch schlägt in seiner Brust".

Terza scena: duetto

Rienzi se ne va a preparare la sua vittoria. Adriano e Irene restano soli. Avviene così un romantico scambio di parole amorose in cui Adriano si dichiara pronto a morire per lei, alludendo anche a una possibile sconfitta di Rienzi. I due si giurano fedeltà eterna in un'aria (Ja, eine Welt voll Leiden - Sì, un mondo pieno di dolori) in cui contrappongono il loro amore agli ostacoli del mondo. Alla fine della scena, mentre i due sono abbracciati, si sentono da dietro le vie della città il richiamo di battaglia prima dei Colonna e poi degli Orsini. Alla fine si ode un suono di tromba che si avvicina (quello di Rienzi), da cui inizialmente Adriano è spaventato.

Quarta scena: la presa di potere di Rienzi

Il suono di tromba in avvicinamento sfocia in una valanga di gente esultante che in breve prende il dominio dell'intera città con un alto grido di vittoria. Subentra il potente suono dell'organo della Chiesa del Laterano, seguito dal coro della stessa chiesa gioioso per la libertà riavuta: tutto il popolo assiste al canto. Si apre la porta della chiesa ed esce Rienzi in armatura con il cardinale Raimondo; alla sua vista il popolo riprende la grandiosa esultanza al liberatore di Roma: Rienzi grida alla resurrezione dell'antica città e innanzi a tutti nella piazza invita i romani a giurare rispetto e ubbidienza alla legge, in modo da ristabilire l'ordine. Cecco del Vecchio, un popolano sostenitore di Rienzi, prende la parola e, inneggiando a Rienzi come ad un eroe, gli offre la corona di re. Attimo di attesa e Rienzi subito rifiuta la corona ribadendo di volere i romani liberi. Egli è deciso a istituire un Senato per le leggi e a far regnare la Chiesa; a quel punto (come nell'antica Repubblica romana), in quanto rappresentante della libertà e del volere del popolo, Rienzi si fa nominare Tribuno della plebe ("Volkstribun"). Questo atto è accolto con altrettanta gioia e giubilo: la scena si conclude con un gigantesco corale di tutto il popolo esaltato.

Atto II

Prima scena: Messi di Pace e duetto Colonna-Rienzi

Grande sala del Campidoglio. Il tribuno ha organizzato per il giorno una grande festa; ha inoltre incaricato alcuni fanciulli di nobile famiglia di diffondere il messaggio di pace e libertà riottenute a tutti i romani delle terre circostanti. Un coro di voci bianche dunque entra nella sala con il suo dolce canto gioioso e Rienzi, dopo aver appreso che il giro dei messi era compiuto, ringrazia solennemente Dio per avergli permesso di arrivare a tale successo e congeda felice i messi di pace. A quel punto i nobili, che erano stati cacciati dalla città fino a quando non avessero giurato fedeltà alla legge e al popolo romano, vengono ammessi in Campidoglio e Rienzi, dopo aver ricevuto l'apparente ringraziamento di Stefano Colonna, intima però a quest'ultimo di non osare mai più oltraggiare il popolo e calpestare la legge da esso istituita, e quindi di non tentare la minima ribellione. Dunque si assenta per prepararsi alla festa.

Seconda scena: complotto dei nobili

I nobili, riunitisi nella sala, attendono. Intanto Orsini inizia a discorrere con Colonna sull'assurdità a cui loro, quelli che prima avevano in mano la città, erano costretti per colpa di un plebeo. Fortemente indignati per la loro umiliazione, i due ex-rivali decidono di preparare una congiura per uccidere il giorno stesso Rienzi, unendo a loro in complicità tutti gli altri nobili. Ma poiché Adriano, nascosto tra loro, aveva sentito tutto, irrompe con furia e accusa il padre Stefano di tradimento. Quest'ultimo, già furioso per l'alleanza del figlio con il tribuno, gli dichiara esplicitamente il suo intento di uccidere Rienzi, sapendo di metterlo in estrema difficoltà perché qualsiasi mossa in tal modo facesse tradirebbe se non Rienzi, lo stesso suo padre. Dopo un tormentoso travaglio, Adriano tra sé decide di schierarsi dalla parte di Rienzi, fratello della donna che ama.

Terza scena: festa e attentato al Tribuno

Rienzi, circondato da Irene e dai suoi senatori (tra cui Cecco del Vecchio e Baroncelli) entra festosamente esultato da un coro trionfante di nobili, ambasciatori stranieri venuti a porgere omaggio e cavalieri. Il tribuno, con un discorso solenne e altisonante, ringrazia tutti i presenti e gli ambasciatori: a quel punto, quando viene dato inizio alla festa, Adriano avvisa Rienzi di una possibile congiura, e questo lo rassicura dicendogli di essere protetto da una cotta sotto l'abito. Comincia un grandioso spettacolo teatrale sotto forma di balletto (di oltre 40 minuti) sulla leggenda di Lucrezia, moglie di Collatino e uccisasi dopo che Sesto Tarquinio (figlio dell'ultimo re di Roma) aveva tentato di abusarne. Con la sua morte, Collatino e Bruto, giurando vendetta, uccidono Tarquinio e depongono l'ultimo re di Roma, salvando la città dalla tirannia. Allo spettacolo segue inoltre una imponente sfilata di romani in abiti antichi e medievali accompagnata da una danza pirrica. È proprio a quel punto che Orsini si scaglia contro Rienzi tentando di pugnalarlo, fallendo per la sua protezione. Baroncelli occupa il Campidoglio e ferma tutti i nobili. Il tribuno, sconcertato dal fatto, porta in giudizio immediatamente tutti i congiurati e proprio quando sta per iniziare il processo giunge Adriano, che (con l'aiuto di Irene) tenta disperatamente di impedire la condanna del padre Stefano. Al principio Rienzi è determinato alla condanna, ma poi, sotto pressione, si lascia convincere e ha pietà di tutti loro (con forte delusione di Del Vecchio e Baroncelli). Il popolo, che era piombato nella sala, si lascia sedurre dalla grazia del tribuno e dunque i nobili vengono risparmiati e viene fatto ripetere loro il sacro giuramento. A questo punto un solenne e soave canto di tutti i presenti accompagna il perdono dei traditori, che umilmente si pentono. L'atto si conclude con una grandiosa marcia militare (presente nell'ouverture) cantata in coro da tutto il popolo per lodare Rienzi, con una scrittura musicale e vocale di estrema magniloquenza. Il II Atto, per la presenza dell'esteso balletto, è il più lungo di tutti con una durata di oltre 1 ora e 40 minuti.

Atto III

Prima scena: fuga dei nobili e inno "Santo Spirito Cavaliere"

Grande piazza pubblica di Roma cosparsa da frammenti di antiche rovine. Si odono le campane della Chiesa del Laterano suonare violentemente: un grande tumulto di popolo in agitazione presto occupa tutta scena. Si sente parlare (da Baroncelli e Cecco) di una fuga notturna dei nobili e di una loro alleanza con le potenze straniere per allestire un esercito contro Roma. Il popolo cerca il tribuno con crescente ansia. Quando Rienzi compare inizia subito a incoraggiare i romani a difendere la libertà e ad armarsi per la battaglia, ma egli viene subito accusato (soprattutto da Baroncelli e Cecco) di aver commesso un delitto graziando i nobili, e ora i romani debbono pagarlo col sangue. Rienzi però non si fa prendere dal panico: saldo e convinto trasmette coraggio al popolo, fortificandone gli animi. Canta l'Inno di battaglia "Santo Spirito Cavaliere" e a quel punto i romani iniziano ad armarsi per lo scontro, decisi a fermare una volta per tutte i traditori.

Seconda scena

Adriano, circondato dai romani pronti a muovere guerra ai nobili, si trova ad un bivio fatale: non sa dalla parte di chi schierarsi, se di suo padre contro Rienzi o viceversa. Disperato, chiede l'aiuto di Dio con uno struggente canto e implora il Creatore di dargli la forza necessaria per affrontare la situazione. Alla fine, in preda allo sconforto, decide di tentare una riconciliazione tra Rienzi e il padre, in modo da evitare spargimenti di sangue in entrambi i fronti. Lascia dunque la scena.

Terza scena: la guerra

Si sente lo squillo di tromba in avvicinamento come nel I Atto. Sopraggiungono i rintocchi venienti dai campanili di Roma: un rullo di tamburi introduce una sontuosa e imponente marcia militare che si protrae a lungo in modo spettacolare. Rienzi in armatura (accompagnato dai senatori) è alla testa di un enorme esercito di cittadini provenienti da ogni ceto e classe sociale, armati per la guerra. Baroncelli e Cecco in carrozza chiudono il corteo. Rienzi lancia un ennesimo grido esaltato di esortazione alla vittoria e dunque tutti i soldati proseguono cantando a tutta forza l'inno "Santo Spirito Cavaliere". Proprio quando il corteo è appena partito, Adriano si getta avanti a Rienzi implorandolo ancora una volta di risparmiare i nobili e non attaccare, promettendo di convincere suo padre a non far guerra a sua volta. Infuriato, Rienzi gli rinfaccia di averlo commosso già una volta con terribili conseguenze, e ora non ha la minima intenzione di prestare ascolto alle sue assurdità. Nonostante tutte le sue suppliche, il tribuno ordina l'avanzata e tutto l'esercito si dirige verso la battaglia. Adriano dunque, distrutto, resta in città con Irene e le altre donne. In preda al delirio il giovane Colonna vuole correre a schierarsi con il padre, ma Irene glielo impedisce credendolo impazzito. Quando giungono i tumulti dei combattimenti, Adriano si rassegna, intendendo ormai la schiacciante vittoria di Rienzi su Colonna. Si odono le donne romane che invocano con una solenne supplica la Santa Vergine perché i loro mariti sopravvivano allo scontro. La grande tensione drammatica è però interrotta dal ritorno trionfale di Rienzi, che viene subito acclamato come eroe con tutti i soldati vincitori. Il popolo gioisce con grande clamore per la morte dei nobili tanto odiati. Adriano si getta affranto sul cadavere del padre, lanciando lo stesso giuramento di vendetta che aveva fatto Rienzi per il fratello molti anni prima. Rienzi glorifica la vittoria dicendo che i caduti sono morti per la patria: egli poi insieme al popolo e Baroncelli (che si aggira tra i morti) lancia un potente grido di maledizione contro coloro per la cui sconfitta sono dovuti morire molti cittadini. Adriano, consumato dai sensi di colpa per aver abbandonato il padre, si scaglia contro Rienzi minacciando di ucciderlo, questi però lo ignora, organizzando a suo dispetto una grandiosa parata di vittoria con trombe e tamburi: da tutto il popolo si leva un intenso canto memore delle sofferenze subite. Rienzi, salito su un carro trionfale, incita il popolo e viene lodato.

Atto IV

Prima scena: la cospirazione

Larga strada di fronte alla Basilica del Laterano: è notte. Un gruppo di cittadini (tra cui Baroncelli e poco dopo Cecco) discutono nel buio sulle ultime allarmanti novità: pare che gli inviati dell'imperatore tedesco abbiano lasciato Roma delusi dal governo di Rienzi, e questo comprometterebbe anche i rapporti con la Chiesa, alleata dell'Impero tedesco. Baroncelli afferma inoltre che anche il cardinal Raimondo ha lasciato Roma, accennando ad un complotto col papa che Colonna aveva fatto durante la fuga. A questo punto Baroncelli accusa Rienzi di tradimento per non aver giustiziato i nobili a tempo debito, prima di creare tutti questi problemi. Egli, per dimostrarlo, insinua che Rienzi cercasse un'alleanza con i nobili, poiché la sorella Irene era innamorata del figlio di Colonna. Proprio quando i presenti cominciano a volere le prove di tale accusa, compare Adriano, il quale, confermando tutto quanto detto da Baroncelli, comincia a istigare i riuniti alla vendetta per il torto subito. Adriano riesce così a convincerli a cospirare per uccidere Rienzi durante il Te Deum previsto per il giorno seguente. Quando però vedono Raimondo insieme a dei monaci entrare in basilica, esitano, credendo che la Chiesa stia ancora al fianco del tribuno: dunque si dispongono avanti la scalinata della chiesa in attesa dello svolgersi dei fatti.

Seconda scena: la scomunica

Si è fatto giorno. Rienzi, tenendo per mano Irene, conduce un solenne corteo festoso verso la Basilica per assistere al Te Deum: quando si trova la strada come sbarrata dalla presenza dei congiurati, si domanda subito perché non partecipino alla festa. Egli, capendo il loro stato d'animo, inizia immediatamente con un canto pieno di forza e ardore a ricordargli come gli antichi romani si sacrificavano per la patria, ottenendo grande onore e vittoria. Proprio quando i congiurati sembrano quasi vergognarsi per le loro intenzioni, Rienzi intona la commovente aria "Baut fest auf mich, den Tribunen" ("Saldi fidate in me, Tribuno"), al cui termine gli stessi cospiratori finiscono col gridare "lunga vita" al tribuno. A quel punto Adriano, infuriato per la loro viltà, si dichiara pronto a compiere l'atto da solo, anche a costo di farlo sotto gli occhi di Irene. Proprio nel momento in cui sta per scagliarsi contro il tribuno (che sta salendo le scale), si ode improvvisamente un cupo canto dall'interno della chiesa: compare sulla soglia Raimondo con i monaci che gli sbarra la strada poiché è stato scomunicato dal papa. La porta della chiesa si chiude e vi è appesa la bolla di scomunica. Adriano allora, vedendo il tutto, corre da Irene invitandola ad abbandonare il fratello maledetto, ma ella, appena ripresasi da uno svenimento, lo scaccia violentemente gettandosi tra le braccia di Rienzi. Inutili gli avvertimenti di Adriano: lei resta col fratello mentre il canto tenebroso della basilica si spegne lentamente. Rienzi è incredulo e sconvolto.

Atto V

Prima scena: la preghiera

Rienzi è solo in una loggia del Campidoglio. Il tribuno, fortemente deluso per gli ultimi fatti, inizia un colloquio con Dio sul noto tema riportato nell'incipit dell'ouverture e introdotto dal segnale di tromba (coincidente con la presenza di Rienzi): "Allmächt'ger Vater" ("Padre onnipotente"). In questa preghiera l'amareggiato tribuno chiede con molta umiltà a Dio di non permettere che tutta l'opera fatta venga distrutta e che tutta la sua forza (quella che gli ha permesso di arrivare a quel risultato) non lo abbandoni. La melodia crea un clima molto tranquillo e allo stesso tempo solenne, è in Si bemolle maggiore e si sviluppa con un ampio crescendo (molto maestoso), per poi terminare morendo in piano, in modo assai mistico.

Seconda scena: duetto Rienzi-Irene

Nella loggia entra Irene, al cui arrivo Rienzi si risveglia subito dal suo stato d'animo intimo e si lamenta a gran voce di tutti coloro che lo abbandonano sempre di più. Afferma poi che solo il Cielo e sua sorella gli sono ancora fedeli. Rienzi paragona Roma a una "sposa promessa" a cui ha ambito tutta la vita, il cui amore lo ha sempre catturato ma che ora sembra tradirlo. Invita poi Irene a fuggire con Adriano che invece ancora le è fedele, poiché se lei resta con lui andrà anche lei in rovina. Ma Irene, senza esitare un attimo, afferma di voler essere "l'ultima romana" e di voler restare al suo fianco fino alla morte. A questo punto Rienzi, commosso dal suo nobile gesto, la stringe a sé e i due danno inizio ad un felice e gioioso duetto, ricco di speranza e felicità, in totale contrasto con la situazione per loro sempre più tragica. Dopo ciò Rienzi, completamente esaltato e fuori dalla realtà, inizia a voler incitare ancora una volta i romani a risorgere; quindi esce di scena.

Terza scena: duetto Irene-Adriano

Sta calando la notte. Irene, mentre sta lasciando la sala, si trova la strada sbarrata da Adriano, piombato lì in preda al panico con la spada sguainata. Il giovane inizia disperatamente a convincere Irene a scappare con lui per sfuggire a una morte inevitabile: infatti per la città si stanno già preparando gli abitanti con dei tizzoni al fine di attaccare il Campidoglio. Irene, senza il minimo ripensamento, gli grida di andarsene e di lasciarla morire con l'ultimo dei romani. Adriano in ginocchio la supplica e gli ricorda il giuramento eterno da loro compiuto nel I Atto: la implora di non morire in quel modo, proprio in virtù del loro amore. Ogni estremo tentativo si dimostra vano: a quel punto Adriano, delirando, promette di salvarla a costo di gettarsi tra le fiamme, e scappa. Intanto il popolo ha occupato la piazza del Campidoglio e comincia a lanciare pietre sul palazzo.

Quarta scena: Finale

Un'immensa folla furibonda, armata da tizzoni e pietre, ha occupato tutta la piazza con un grido furioso: Cecco e Baroncelli, come due agitatori, istigano il popolo a distruggere il Campidoglio e linciare il tribuno. Tra le gigantesche urla del popolo, sul balcone del Campidoglio, si scorge Rienzi affacciarsi. Il tribuno tenta disperatamente di fermare il popolo facendolo rinsavire, ricordandogli il glorioso momento in cui aveva preso il potere e tutta Roma aveva riavuto la libertà. I due agitatori però continuano con forza: tutto si dimostra inutile. Rienzi, lambito dalle fiamme che ormai avvolgono l'edificio, lancia un terribile grido di maledizione a Roma traviata. Quando Adriano, tra la folla impazzita, vede Irene comparire sul balcone e stringersi in un estremo abbraccio al fratello, si getta tra le fiamme per salvarla e muore con un orribile urlo. Il Campidoglio subito rovina a terra con terribile schianto seppellendo anche Irene e Rienzi.

Programma e cast

Regia: Magdolna Parditka / Alexandra Szemeredy

Direzione musicale: Nathalie Stutzmann

Rienzi: Andreas Schager

Irene: Gabriela Scherer

Adriano: Jennifer Holloway

Paolo Orsini: Michael Nagy

Baroncelli: Matthias Stier

Festival di Wagner Bayreuth

L'annuale Festival di Bayreuth (Bayreuther Festspiele), a Bayreuth, in Baviera (Germania), è dedicato esclusivamente alla rappresentazione dei drammi del compositore tedesco Richard Wagner. Wagner stesso concepì e promosse l'idea di uno speciale Festival per rappresentare il monumentale ciclo Der Ring des Nibelungen (L'anello del nibelungo) e Parsifal.

Le rappresentazioni hanno luogo in un teatro appositamente costruito, il Festspielhaus di Bayreuth. Wagner supervisionò personalmente la progettazione di questo teatro, che presentava le innovazioni architettoniche necessarie per il particolare allestimento dei suoi lavori. Innanzi tutto, la grande orchestra era posizionata in una specie di buca scavata sotto il palcoscenico (il "golfo mistico") che la nascondeva completamente allo sguardo degli spettatori. Anche il direttore d'orchestra restava invisibile, bandendo quindi il retorico rituale degli applausi ad ogni sua apparizione sul podio. Inoltre, per la prima volta nella storia della lirica, le luci venivano spente all'inizio della recita, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera di religiosa attenzione. Infine, i palchi laterali, il palco reale e le eleganti decorazioni presenti in tutti i teatri dell'epoca erano sostituiti da una platea semicircolare e da semplici panche di legno.

Il Festival è diventato meta di pellegrinaggio per wagneriani entusiasti, che spesso devono aspettare anni prima di riuscire a procurarsi un biglietto.

La Nuova Bayreuth

I due terzi della città di Bayreuth furono distrutti dai bombardamenti nelle ultime fasi della guerra, compresa la villa della famiglia Wagner, Haus Wahnfried. Il teatro fu risparmiato ma venne provocatoriamente utilizzato dagli Alleati come music-hall per spettacoli afro-americani (i soldati di guarnigione si portarono via come souvenir i tre corni da caccia utilizzati in una scena del Crepuscolo, strumenti che furono rimpiazzati solo vent'anni dopo durante l'incisione della Tetralogia di Solti). Dopo la guerra, Winifred Wagner fu condannata dal tribunale di denazificazione per il suo sostegno al Nazismo. La corte la sollevò anche dall'amministrazione del Festival, e i suoi poteri passarono ai suoi due figli maggiori, Wieland e Wolfgang Wagner.

Il Festival riaprì nel 1951 non dopo accesissime polemiche. Il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca - Theodor Heuss - vedeva in Bayreuth l'ingombrante strascico di un passato da dimenticare, e si rifiutò di presenziarvi. Si pensò anche ad una sovrintendenza internazionale del teatro guidata da Thomas Mann e, del resto, ben pochi direttori erano disposti a ridiscendere in quel golfo mistico. Alla fine, si trovarono disponibili l'antinazista Hans Knappertsbusch e il più giovane Herbert von Karajan, pure interessato da un processo di denazificazione. Al primo si deve la riapertura assoluta, nel 1951, inaugurata da quella memorabile interpretazione del Parsifal che resterà come pietra miliare nella storia della discografia. Al secondo si deve la registrazione del Tristano nel '52. Sono gli anni d'oro del rinascente Festival, che vede la partecipazione di artisti quali Wolfgang Windgassen, Hermann Uhde, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, George London, Clemens Krauss e tutta la lista che oggi costituisce il patrimonio delle registrazioni storiche effettuate dal vivo.

Sotto la direzione di Wieland Wagner, la Nuova Bayreuth entrò in una fase a dir poco rivoluzionaria. La pesante, immobile e - per certi versi - antipatica atmosfera che si respirava all'interno della casta familiare che dirigeva il teatro, cominciò ad aprirsi a nuove idee. Il Festival aveva bisogno di pubblico, non solo di wagneriani eletti e sempre più settari. I collegamenti radiofonici cominciarono a diffondere le esecuzioni dal vivo, mentre i pullman delle case discografiche sostavano sempre più spesso all'esterno del teatro. Sparirono i set elaborati e legati a scenografie di carattere naturalistico, a favore di produzioni minimaliste e post-moderne. In confronto, i cambiamenti attuati da Hitler apparvero poca cosa. Per la prima volta nella storia del Festival, il pubblico fischiò alla fine delle rappresentazioni. Wieland fu criticato in particolar modo per la messa in scena dei Maestri Cantori del 1956, che spogliò l'opera della sua magniloquenza; i conservatori non gradirono la rottura di questa "sacra tradizione germanica".

Wieland difendeva i cambiamenti presentandoli come un tentativo di creare un "palcoscenico invisibile" che consentisse agli spettatori di sperimentare a pieno gli aspetti sociali del dramma, senza l'appesantimento e la distrazione dei set elaborati. Altri sostenevano che spogliando le opere di Wagner dai loro aspetti tedeschi e storici, Wieland stesse in realtà cercando di distanziare Bayreuth dai compromessi politici del suo recente passato e di creare produzioni di respiro più universale. A distanza di qualche tempo, molti dei critici giunsero ad apprezzare la bellezza unica della reinterpretazione di Wieland. Essa spogliò le recite da qualsiasi inutile orpello - orpello che, nei tempi moderni, risultava perfino ridicolo se paragonato coi fenomenali effetti speciali cinematografici - coinvolgendo lo spettatore esclusivamente con la musica e la recitazione, come se la vicenda si svolgesse più nell'immaginazione che sulla scena. In fondo, era la stessa idea che aveva avuto Wagner, portata alle estreme conseguenze.

Le produzioni innovative di Wieland portavano automaticamente a fare il confronto con quelle del fratello minore Wolfgang, che i critici all'unanimità giudicavano poco ispirate. Se le messe in scena di Wieland erano radicali, quelle di Wolfgang erano piuttosto conservative. Sebbene anch'egli fosse minimalista nell'approccio, Wolfgang risuscitò molti degli elementi naturalistici e romantici delle produzioni pre-belliche. Perciò, quando Wieland morì prematuramente di cancro nel 1966, molti si chiesero se Bayreuth avesse un futuro. Si cominciò a mettere in dubbio la supremazia di Bayreuth sugli altri teatri d'opera tedeschi, e qualcuno suggerì che le rappresentazioni wagneriane più interessanti si dovevano cercare altrove.

Nel 1973, alle prese con le critiche crescenti e con aspri scontri all'interno della famiglia Wagner, l'organizzazione del Festival fu trasferita alla nuova Fondazione Richard Wagner. A capo di essa erano i membri della famiglia Wagner e altri nominati dallo Stato. In qualità di Presidente, Wolfgang Wagner rimase a capo dell'amministrazione, posizione che comunque non era mai stata messa in dubbio.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

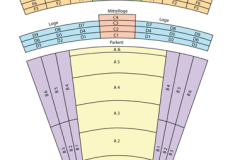

Piano dei posti

Piano dei posti