Siegfried Festival di Bayreuth 2025-2026

Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

Siegfried

In tre atti

Libretto: Richard Wagner

Lingua originale: Tedesco

Prima rappresentazione: 16 agosto 1876, Bayreuth

Trama

Atto I

Sono passati alcuni anni dagli eventi de La Valchiria. Mime, il fratello di Alberich, sta forgiando una spada nella sua caverna nella foresta: il nano ha in mente di impossessarsi dell'anello, servendosi di Sigfrido, che in questi anni ha cresciuto perché uccidesse Fafner per lui. Il ragazzo però finora ha rotto qualsiasi spada che egli gli abbia mai fabbricato. Un giorno Sigfrido, tornando dai suoi vagabondaggi nella foresta, chiede a Mime di parlargli delle sue origini. Mime è costretto a narrargli di come, anni prima, avesse trovato nella foresta sua madre, Sieglinde, morta dandolo alla luce. Mostra a Sigfrido i frammenti di Nothung, che conservava da allora, e il giovane gli ordina di riforgiare la spada.

Sigfrido si allontana, lasciando Mime sconsolato: non è in grado infatti di riparare la spada. Un vecchio viandante (Wotan travestito) giunge all'improvviso alla sua porta. Il Viandante scommette con Mime la sua testa che saprà rispondere a tre indovinelli che il nano vorrà sottoporgli, e Mime acconsente: chiede all'ospite di nominargli le tre razze che vivono sotto terra, sulla superficie e nei cieli. Si tratta dei Nibelunghi, dei giganti e degli dei, risponde correttamente il Viandante. Ora tocca a quest'ultimo proporre tre quesiti, e Mime dovrà rispondere pena la vita. Il Viandante gli chiede di dirgli il nome della razza più cara a Wotan, ma da lui trattata più duramente, il nome della spada che può distruggere Fafner e il nome della persona che può forgiarla. Mime sa rispondere ai primi due quesiti, i Valsidi e Nothung, ma non conosce la risposta al terzo. Ciò nonostante, il Viandante lo risparmia, rivelandogli che solo "colui che non conosce la paura" potrà riforgiare Nothung, e sarà anche colui che ucciderà Mime. Quindi se ne va.

Ritorna Sigfrido e subito si irrita al vedere che Mime non ha fatto alcun progresso. Mime comprende che l'unica cosa che in quegli anni non ha insegnato a Sigfrido è la paura, e il giovane è ansioso di apprenderla: Mime promette di insegnargliela conducendolo dal drago Fafner. Poiché il nano non è stato in grado di riforgiare Nothung, Sigfrido decide di provarci da solo: riunisce i frammenti di metallo, li fonde insieme e fabbrica così una nuova spada. Mime si ricorda delle parole del Viandante e capisce che ora sarà ucciso da Sigfrido: non visto, prepara allora una bevanda avvelenata da offrire al giovane subito dopo che egli avrà ucciso Fafner.

Atto II

Il Viandante giunge all'ingresso della caverna di Fafner; lì si trova anche Alberich, deciso a riprendersi l'anello. I due antichi nemici si riconoscono subito. Alberich annuncia a Wotan i suoi piani di dominio del mondo non appena avrà rimesso le mani sull'anello. Wotan, invece, replica che egli non ha alcuna intenzione di tentare di impossessarsene: con grande sorpresa dell'altro, sveglia Fafner e informa il drago che sta per giungere un eroe per combatterlo. Fafner si fa beffe di quella minaccia, rifiuta di riconsegnare l'anello ad Alberich e torna a dormire. Wotan e Alberich partono.

All'alba giungono Sigfrido e Mime. Mime si nasconde, mentre Sigfrido va ad affrontare il drago. In attesa che questo si mostri, il giovane vede un uccello della foresta posato su un albero. Cerca di imitare il suo verso con una canna, ma senza successo. Suona quindi una nota con il suo corno, che attira Fafner fuori dalla caverna. Dopo un breve scambio di frasi, i due combattono, e Sigfrido trafigge il drago al cuore con Nothung.

Prima di morire, Fafner si fa dire da Sigfrido il suo nome e lo avverte di guardarsi dal tradimento. Quando Sigfrido estrae la lama dal corpo del drago, le sue mani sono ricoperte del sangue di Fafner, ed egli istintivamente le porta alla bocca, assaggiandolo. Dopo averlo bevuto, riesce a comprendere il canto dell'uccello. Facendo come questi gli suggerisce, prende dall'antro del drago l'anello e il Tarnhelm, l'elmo magico che consente di mutare forma e divenire invisibili. Ricompare Mime, e Sigfrido si lamenta con lui perché ancora non ha imparato cosa sia la paura. Ansioso di mettere mano sull'anello, Mime offre al giovane il veleno, ma tra i poteri del sangue del drago vi è anche quello di leggere il pensiero, perciò Sigfrido capisce le intenzioni del nano e lo uccide.

L'uccello della foresta canta di una donna addormentata su una roccia circondata dal fuoco. Sigfrido, pensando di poter forse apprendere il significato della paura da costei, si dirige verso la sommità della montagna.

Atto III

Il Viandante compare lungo il sentiero che conduce alla roccia di Brunilde ed evoca Erda, la dea della terra. Ella, confusa, dice a Wotan di non poterlo aiutare, ma questi l'informa di non temere più la fine degli dei, anzi, la desidera: la sua eredità passerà a Sigfrido il Valside, e la loro figlia, Brunilde, compirà l'impresa che redimerà il mondo. Erda sprofonda di nuovo nelle viscere della terra.

Giunge Sigfrido, e il Viandante lo interroga. Il giovane, che non ha riconosciuto suo nonno, risponde con insolenza e fa per proseguire. Il Viandante gli blocca il passo, e Sigfrido gli spezza la lancia con un colpo di spada. Con calma, Wotan ne raccoglie i pezzi e scompare.

Sigfrido arriva infine di fronte al cerchio di fuoco e lo attraversa. Vede la figura in armatura che giace addormentata e dapprima pensa che sia un uomo. Ma, dopo aver rimosso l'armatura, si accorge che si tratta di una donna. Quella vista per lui sconosciuta lo colpisce, non sa cosa fare e per la prima volta nella vita sperimenta la paura. Bacia Brunilde, svegliandola dal sonno. Dapprima esitante, Brunilde è poi vinta dall'amore di Sigfrido, e rinuncia al mondo degli dei. Insieme, i due cantano "l'amore lucente e la morte ridente" (leuchtende Liebe, lachender Tod!)

Programma e cast

Direzione musicale: Simone Young

Regia: Valentin Schwarz

Scenografia: Andrea Cozzi

Costumi: Andy Besuch

Drammaturgia: Konrad Kuhn

Luci: Reinhard Traub, Nicol Hungsberg (29 luglio | 18 agosto – Sostituzione)

Siegfried: Klaus Florian Vogt

Mime: Ya-Chung Huang

Il Viandante: Tomasz Konieczny

Alberich: Olafur Sigurdarson

Fafner: Tobias Kehrer

Erda: Anna Kissjudit

Brünnhilde: Catherine Foster

Uccello della Foresta: Victoria Randem

Festival di Wagner Bayreuth

L'annuale Festival di Bayreuth (Bayreuther Festspiele), a Bayreuth, in Baviera (Germania), è dedicato esclusivamente alla rappresentazione dei drammi del compositore tedesco Richard Wagner. Wagner stesso concepì e promosse l'idea di uno speciale Festival per rappresentare il monumentale ciclo Der Ring des Nibelungen (L'anello del nibelungo) e Parsifal.

Le rappresentazioni hanno luogo in un teatro appositamente costruito, il Festspielhaus di Bayreuth. Wagner supervisionò personalmente la progettazione di questo teatro, che presentava le innovazioni architettoniche necessarie per il particolare allestimento dei suoi lavori. Innanzi tutto, la grande orchestra era posizionata in una specie di buca scavata sotto il palcoscenico (il "golfo mistico") che la nascondeva completamente allo sguardo degli spettatori. Anche il direttore d'orchestra restava invisibile, bandendo quindi il retorico rituale degli applausi ad ogni sua apparizione sul podio. Inoltre, per la prima volta nella storia della lirica, le luci venivano spente all'inizio della recita, coinvolgendo il pubblico in un'atmosfera di religiosa attenzione. Infine, i palchi laterali, il palco reale e le eleganti decorazioni presenti in tutti i teatri dell'epoca erano sostituiti da una platea semicircolare e da semplici panche di legno.

Il Festival è diventato meta di pellegrinaggio per wagneriani entusiasti, che spesso devono aspettare anni prima di riuscire a procurarsi un biglietto.

La Nuova Bayreuth

I due terzi della città di Bayreuth furono distrutti dai bombardamenti nelle ultime fasi della guerra, compresa la villa della famiglia Wagner, Haus Wahnfried. Il teatro fu risparmiato ma venne provocatoriamente utilizzato dagli Alleati come music-hall per spettacoli afro-americani (i soldati di guarnigione si portarono via come souvenir i tre corni da caccia utilizzati in una scena del Crepuscolo, strumenti che furono rimpiazzati solo vent'anni dopo durante l'incisione della Tetralogia di Solti). Dopo la guerra, Winifred Wagner fu condannata dal tribunale di denazificazione per il suo sostegno al Nazismo. La corte la sollevò anche dall'amministrazione del Festival, e i suoi poteri passarono ai suoi due figli maggiori, Wieland e Wolfgang Wagner.

Il Festival riaprì nel 1951 non dopo accesissime polemiche. Il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca - Theodor Heuss - vedeva in Bayreuth l'ingombrante strascico di un passato da dimenticare, e si rifiutò di presenziarvi. Si pensò anche ad una sovrintendenza internazionale del teatro guidata da Thomas Mann e, del resto, ben pochi direttori erano disposti a ridiscendere in quel golfo mistico. Alla fine, si trovarono disponibili l'antinazista Hans Knappertsbusch e il più giovane Herbert von Karajan, pure interessato da un processo di denazificazione. Al primo si deve la riapertura assoluta, nel 1951, inaugurata da quella memorabile interpretazione del Parsifal che resterà come pietra miliare nella storia della discografia. Al secondo si deve la registrazione del Tristano nel '52. Sono gli anni d'oro del rinascente Festival, che vede la partecipazione di artisti quali Wolfgang Windgassen, Hermann Uhde, Astrid Varnay, Birgit Nilsson, George London, Clemens Krauss e tutta la lista che oggi costituisce il patrimonio delle registrazioni storiche effettuate dal vivo.

Sotto la direzione di Wieland Wagner, la Nuova Bayreuth entrò in una fase a dir poco rivoluzionaria. La pesante, immobile e - per certi versi - antipatica atmosfera che si respirava all'interno della casta familiare che dirigeva il teatro, cominciò ad aprirsi a nuove idee. Il Festival aveva bisogno di pubblico, non solo di wagneriani eletti e sempre più settari. I collegamenti radiofonici cominciarono a diffondere le esecuzioni dal vivo, mentre i pullman delle case discografiche sostavano sempre più spesso all'esterno del teatro. Sparirono i set elaborati e legati a scenografie di carattere naturalistico, a favore di produzioni minimaliste e post-moderne. In confronto, i cambiamenti attuati da Hitler apparvero poca cosa. Per la prima volta nella storia del Festival, il pubblico fischiò alla fine delle rappresentazioni. Wieland fu criticato in particolar modo per la messa in scena dei Maestri Cantori del 1956, che spogliò l'opera della sua magniloquenza; i conservatori non gradirono la rottura di questa "sacra tradizione germanica".

Wieland difendeva i cambiamenti presentandoli come un tentativo di creare un "palcoscenico invisibile" che consentisse agli spettatori di sperimentare a pieno gli aspetti sociali del dramma, senza l'appesantimento e la distrazione dei set elaborati. Altri sostenevano che spogliando le opere di Wagner dai loro aspetti tedeschi e storici, Wieland stesse in realtà cercando di distanziare Bayreuth dai compromessi politici del suo recente passato e di creare produzioni di respiro più universale. A distanza di qualche tempo, molti dei critici giunsero ad apprezzare la bellezza unica della reinterpretazione di Wieland. Essa spogliò le recite da qualsiasi inutile orpello - orpello che, nei tempi moderni, risultava perfino ridicolo se paragonato coi fenomenali effetti speciali cinematografici - coinvolgendo lo spettatore esclusivamente con la musica e la recitazione, come se la vicenda si svolgesse più nell'immaginazione che sulla scena. In fondo, era la stessa idea che aveva avuto Wagner, portata alle estreme conseguenze.

Le produzioni innovative di Wieland portavano automaticamente a fare il confronto con quelle del fratello minore Wolfgang, che i critici all'unanimità giudicavano poco ispirate. Se le messe in scena di Wieland erano radicali, quelle di Wolfgang erano piuttosto conservative. Sebbene anch'egli fosse minimalista nell'approccio, Wolfgang risuscitò molti degli elementi naturalistici e romantici delle produzioni pre-belliche. Perciò, quando Wieland morì prematuramente di cancro nel 1966, molti si chiesero se Bayreuth avesse un futuro. Si cominciò a mettere in dubbio la supremazia di Bayreuth sugli altri teatri d'opera tedeschi, e qualcuno suggerì che le rappresentazioni wagneriane più interessanti si dovevano cercare altrove.

Nel 1973, alle prese con le critiche crescenti e con aspri scontri all'interno della famiglia Wagner, l'organizzazione del Festival fu trasferita alla nuova Fondazione Richard Wagner. A capo di essa erano i membri della famiglia Wagner e altri nominati dallo Stato. In qualità di Presidente, Wolfgang Wagner rimase a capo dell'amministrazione, posizione che comunque non era mai stata messa in dubbio.

IT

IT EN

EN DE

DE FR

FR ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

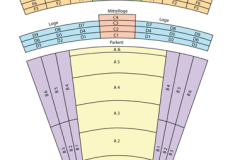

Piano dei posti

Piano dei posti