Le Hollandais volant Festival de Bayreuth 2026

Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |

Le Hollandais volant

Opéra romantique en trois actes

Livret : Richard Wagner

Langue originale : allemand

Création : 2 janvier 1843, Dresde

Le Hollandais volant 2026

La mise en scène de Tcherniakov pour Le Hollandais volant propose une interprétation radicale et psychologiquement dense, avec un symbolisme visuel clair, des personnages féminins forts et un scénario de thriller moderne.

Argument

L'ouverture est remarquable ; c'est la première fois que Wagner emploie réellement et avec brio le leitmotiv dans une ouverture d'opéra dont la fonction sera dorénavant de résumer l'action. L'ouverture commence ex abrupto par le motif vif, féroce, et orageux du Hollandais volant, l'orchestration atteint déjà un degré de fureur incroyable. Mais le navire mouille sur une côte et l'orchestre s'apaise peu à peu. Le motif du Hollandais est réexposé piano: il espère briser la malédiction. Introduction du motif de Senta (extrait de sa « ballade »).

Acte I

Pris dans une tempête, le vaisseau norvégien de Daland est obligé de mouiller dans une baie de la côte norvégienne loin de leur village, alors que Daland se voyait déjà retourner auprès de sa fille Senta. Laissant son pilote veiller, Daland va se reposer. Le pilote, exténué, tente de se tenir éveillé en chantant, mais terrassé par la fatigue il s'endort.

Le vaisseau maudit du Hollandais arrive, voiles rouges, mâts et coque noirs. Dans un grand air très dramatique ('Récit du Hollandais' : 'Die Frist ist um'), le Hollandais se désespère de son sort qui l'oblige à errer sans cesse sur les océans pour l'éternité, à cause du blasphème qu'il proféra un jour de tempête lors du franchissement difficile d'un cap. Sur la prière de son ange gardien, il lui a été accordé de pouvoir toucher terre tous les sept ans, et si alors une femme se révèle capable de l'aimer de manière absolue, jusque dans la mort, il pourra enfin mourir et connaître la paix, et son équipage avec lui.

Daland se réveille, remarque l'arrivée du vaisseau du Hollandais, sermonne son pilote qui se réveille en sursaut, voit le navire, et hèle quelqu'un. Le Hollandais revient, Daland et lui se saluent ; dans la discussion le Hollandais demande à Daland s'il a une fille, si elle est honnête et fidèle. Sur la réponse affirmative de Daland, il la demande en mariage, en échange des immenses richesses que transporte son bateau. L'accord est bientôt scellé, et la tempête calmée, la douce brise du sud se levant, les deux navires reprennent leur route.

Acte II

Au village, les femmes attendent le retour des marins, en filant la laine ('Chœur des Fileuses'). Les jeunes femmes demandent à Mary de chanter la ballade du Hollandais, elle s'y refuse vigoureusement car cela porte malheur. Senta chante alors elle-même la complainte du Hollandais, malgré les protestations de Mary. Elle est obsédée par le personnage, dont un portrait imaginaire en peinture figure sur un mur de la maison. Peu à peu gagnée par l'exaltation de son chant, profondément pénétrée de compassion pour le sort du malheureux marin damné, elle décide que ce sera elle la salvatrice du Hollandais et aucune autre. Survient Erik, qui supplie sa promise de revenir à la raison, mais en vain.

Soudain, Daland et le Hollandais paraissent sur le seuil. Senta est médusée à la vue du Hollandais, qui est trait pour trait celui du tableau. Daland fait les présentations et annonce à Senta qu'il l'a promise en mariage à l'étranger. Senta et le Hollandais restent silencieux, les yeux dans les yeux. Daland alors s'éclipse en faisant sortir tout le monde.

Senta et le Hollandais se découvrent et se rapprochent. Quand le Hollandais lui demande si elle acceptera la volonté de son père elle lui promet un amour indéfectible. Daland et sa maisonnée reviennent : réjouissance générale.

Acte III

Sur le port. Le vaisseau du Hollandais domine le quai. Les matelots de Daland célèbrent leur retour avec leurs épouses, fiancées et amies. On chante, on boit, on danse. Le pilote, auquel se joint la foule, tente de faire sortir l'équipage du Hollandais pour se joindre aux réjouissances. Les marins maudits répondent par un chant lugubre et effrayant : tout le monde s'enfuit plein d'effroi.

Senta arrive, poursuivie par Erik qui essaie une dernière fois de convaincre sa promise de renoncer au Hollandais en lui rappelant leurs engagements et en lui racontant un épouvantable cauchemar qu'il a fait où tout le monde courait à sa perte ("Le Rêve d'Erik"). Le Hollandais arrive, se méprend sur la présence ensemble de Senta et Erik. Influencé par le souvenir de ses aventures passées, il croit la jeune fille infidèle "comme toutes les autres".

Il la rejette et lui révèle officiellement son identité. N'ayant pas encore juré fidélité, Senta n'est pas liée au Hollandais. Il lui présente cela comme salvateur pour elle, monte sur son navire et appareille sur le champ, persuadé que son sort est scellé pour l'éternité. Le bateau s'éloigne rapidement. Dans certaines mises en scène, Senta se jette à la mer et on voit alors sombrer le navire fantôme, et s'élever dans les cieux Senta et le Hollandais enfin racheté par l'amour de la jeune fille, tous deux unis par l'amour pour l'éternité. Dans la production de 2021 de Willy Decker à l'Opéra de Paris, la foule empêche Senta de rejoindre le navire. Elle se poignarde. Une jeune femme s'empare du portrait du Hollandais, qu'elle fixe avec fascination, indiquant que la malédiction se perpétue.

Programme et distribution

Direction musicale : Oksana Lyniv

Mise en scène : Dmitri Tcherniakov

Daland : Mika Kares

Senta : Asmik Grigorian (6, 18 août) / NN

Erik : Benjamin Bruns

Le Hollandais : Nicholas Brownlee

Festival de Bayreuth

Festival de Bayreuth

Bayreuther Festspiele Festival de Bayreuth

Palais des festivals de Bayreuth.

Lieu Bayreuth

Période juillet et août

Date de création 1876

Statut juridique Société à responsabilité limitée

Direction Eva Wagner-Pasquier et Katharina Wagner

Site web www.bayreuther-festspiele.de

Le festival de Bayreuth (Bayreuther Festspiele) est un festival d'opéra fondé en 1876 par Richard Wagner et consacré à l'exécution de ses dix principaux opéras. Il se tient chaque été au Palais des festivals (Festspielhaus) de Bayreuth, en Bavière, un théâtre conçu par Wagner pour pouvoir réaliser sa conception particulière de l'ouvrage lyrique comme « œuvre d'art totale »1.

Il s'agit de l'un des festivals de musique classique les plus prestigieux au monde, qui attire chaque année sur la « Colline verte » (appelée aussi « Colline sacrée » par les wagnérophiles français2), des passionnés dont beaucoup ont dû parfois attendre jusqu'à onze années pour obtenir des places, la demande étant plus de dix fois supérieure à l'offre. Ce succès, qui pourrait paraître surprenant pour un festival n'ayant à son répertoire que dix opéras inlassablement remis sur le métier, s'explique par le très haut niveau des partitions et des interprètes (chanteurs, chœurs et instrumentistes), une complexité et une richesse philosophique des livrets qui permettent une grande créativité et une diversité des mises en scène3 (voir ci-dessous L'atelier Bayreuth), le scandale qui a accompagné certaines productions des trois dernières décennies, le prestige d'un lieu conçu par Wagner lui-même, la véritable passion (qui confine parfois au fanatisme) dont son œuvre est l'objet, le contexte historique (Louis II de Bavière) et l'existence dans de nombreuses villes à travers le monde, de cercles wagnérophiles, fervents et actifs soutiens du Festival dès l'origine4.

Le festival a le quasi-monopole de la billetterie et seules deux ou trois représentations à guichets fermés, données une heure avant le début habituel des opéras (16 heures ou 18 heures), sont réservées aux tour-operateurs musicaux, qui amènent leurs clients en car le jour même de la représentation et repartent après cette dernière.

Bayreuth au début du XXIe siècle

Conférence de Wolfgang Wagner dans la fosse du festspielhaus en 2004.

Katharina et Eva Wagner en 2009.

Avant chaque représentation, le festivalier s'installe à l'hôtel mais le vrai wagnerophile loge chez l'habitant, effectue un pèlerinage le matin à la Wahnfried, la maison de Wagner, puis s'habille (smoking ou robe de soirée) et se rend l'après-midi (les réprésentations commencent en effet dès ce moment de la journée), au palais des festivals, gravissant à genoux la « Colline verte » puis attendant quelques minutes avant l'entrée que la fanfare des cuivres joue les thèmes principaux de l'œuvre et que les « blaue Mädchen » (les « filles en bleu », c'est-à-dire les ouvreuses) les placent dans la salle de spectacle5.

Jusqu'au 1er septembre 2008, le Festival est dirigé par Wolfgang Wagner, petit-fils du compositeur, maintenu à son poste bien que le conseil d'administration de la Richard-Wagner-Siftung ait en 2001 élu sa fille Eva Wagner-Pasquier pour lui succéder à partir de 2002 ; Wolfgang Wagner rejette cette élection, provoquant le retrait d'Eva, et entend transmettre la direction à sa femme Gudrun et leur fille Katharina. Nike Wagner, fille de Wieland, fait également acte de candidature. La possibilité qu'un non-Wagner accède à la tête du Festival est également évoquée.

Le 1er septembre 2008, le conseil d'administration décide de confier la direction du Festival conjointement à Eva Wagner-Pasquier et Katharina Wagner.

Une nouvelle production de la tétralogie L'Anneau du Nibelung est créée tous les cinq à sept ans, après une année sans tétralogie ; la dernière (par Tankred Dorst) vient d'être présentée à l'été 2006. 2013 verra l'apparition d'une nouvelle production de la tétralogie créé par Frank Castorf. Parmi les six autres opéras au répertoire, trois sont programmés les années de tétralogie, et cinq les années sans tétralogie.

En juillet 2007, Katharina Wagner a présenté une mise en scène des Maîtres Chanteurs qui a provoqué la colère d'une partie du public. Cette mise en scène renverse l'approche habituelle et fait de Beckmesser un artiste d'avant-garde tandis que Sachs et Walther se retrouvent dans le camp des conservateurs. Cette approche est fondée sur une analyse de la partition par le musicologue Gerd Rienäcker (pour lui, le rôle de Beckmesser "contient des innovations musicales frappantes" qui annoncent Berg et Stravinski) et du livret par le compositeur Ernest Bloch qui voit dans le détournement du texte de Sachs "quelque chose comme la naissance de Dada".

Selon le journal Le Point du 25 juillet 2012, « depuis plusieurs années, Bayreuth semble avoir perdu de son éclat » et « pour certains, la responsabilité du déclin incombe aux filles de Wolfgang » chargées de la direction du festival depuis 20089.

Le Festival maintient sans difficulté son succès : en 2012, il y a environ cinq cent mille demandes pour les cinquante-huit mille places mises en vente chaque été, soit plus de huit demandes par place. Le Kartenbüro (bureau des billets) attribue les places selon un système de liste d'attente, avec toutefois une priorité pour les membres de certains cercles wagnériens et les mécènes. Le temps d'attente peut varier entre cinq et onze ans selon l'ancienneté de la production et selon l'opéra concerné.

FR

FR EN

EN DE

DE IT

IT ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

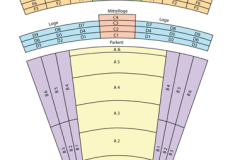

Plan de la salle

Plan de la salle